Les êtres vivants sont soumis, naturellement, à deux types de cycles, conséquences de la rotation de la Terre : l’un de 24 heures avec l’alternance du jour et de la nuit (cycle circadien) et l’autre sur 365 jours (circannuel) avec l’alternance des saisons. Dans le cycle circadien de 24 heures, les êtres vivants se retrouvent ainsi, à un moment donné, dans un environnement naturel non éclairé, la nuit. Tout au plus, la lune peut émettre une certaine luminosité, le feu ou les éclairs mais aussi certains animaux eux-mêmes, doués de bioluminescence. La lumière émise par une pleine lune par exemple représente moins de 0,5 lux (unité d’éclairement).

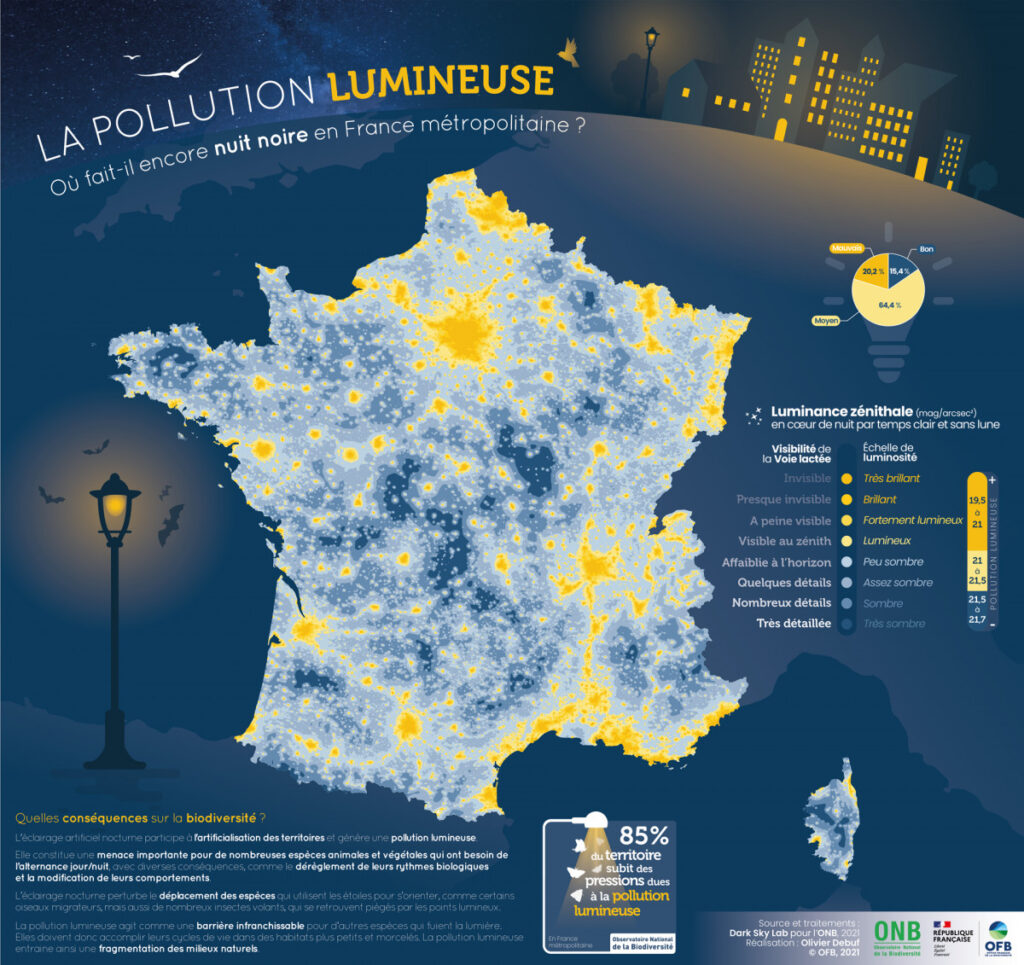

Un tiers de l’humanité ne voit plus la voie lactée

Dans ce fonctionnement bien installé depuis des millions d’années, l’être humain a apporté ses propres sources lumineuses. Par le feu d’abord, sans grandes conséquences jusqu’à l’électricité, conduisant à un développement sans précédent de la lumière artificielle. On parle même de pollution lumineuse, tellement cette lumière est venue envahir les nuits du monde entier ! Sachez ainsi que plus de 80 % de la population mondiale vit sous un ciel artificiellement éclairé. Un tiers de l’humanité ne voit plus la voie lactée à l’œil nu !

Cette pollution lumineuse a beaucoup de conséquences sur les organismes vivants, la plupart négatives. Les études sont de plus en plus nombreuses à le mettre en évidence. Il y a, aujourd’hui, plus de 200 publications scientifiques par an sur cette problématique ! Pour faire court, cette lumière artificielle agit notamment sur la sécrétion de mélatonine avec des impacts négatifs sur, tantôt les hormones thyroïdiennes, tantôt les hormones sexuelles etc etc. « Plus rien ne fonctionne ! », déclare ainsi Thierry Lengagne, chercheur au CNRS à Lyon, écouté lors des Rencontres de Bourgogne Franche Comté Nature, ce 19 septembre 2025 à Besançon.

La pollution lumineuse affecte toutes les échelles du vivant

La pollution lumineuse affecte toutes les échelles du vivant, de l’individu à la population. Les exemples pleuvent : 30 % de mortalité directe d’insectes attirés par les lampadaires, désorientés par ce puits de lumière artificielle, une mortalité en surnombre d’oiseaux piégés par les spots lumineux installés à New York simulant l’emplacement des tristement célèbres Twin towers, une baisse de 60 % de fleurs visitées par des insectes pollinisateurs avec 13 % de graines en moins, etc. etc. La pollution lumineuse participe ainsi à l’érosion de la biodiversité. Elle agit, à l’échelle de territoire, sur la fragmentation des habitats, entrainant une perturbation des cycles de vie, des mortalités directes et même de la distanciation génétique (du fait de zones trop éclairées, les individus sont perturbés dans leurs déplacements et ne se rencontrent plus, conduisant à un appauvrissement génétique de populations)…

Thierry Lengagne a travaillé notamment sur les effets de la pollution lumineuse sur le crapaud commun, une espèce, rappelons-le, protégée ! Il montre que la lumière artificielle affecte jusqu’au fonctionnement même de gênes ; des gènes impliqués dans l’immunité ou le métabolisme lipidique. Les crapauds vivants dans des zones plus éclairées ont par exemple une masse corporelle en moyenne plus faible que ceux dont le territoire est moins pollué par des lumières artificielles.

L’homme n’est évidemment pas épargné. Le scientifique évoque ainsi des augmentations de certains cancers du fait de la pollution lumineuse…

Ce constat, sur de solides bases scientifiques, doit nous conduire à repenser notre éclairage. Il doit conduire à une sobriété lumineuse.

Repenser notre éclairage

Dans notre Hexagone, selon des mesures réalisées en cœur de nuit évoquées par Romain Sordello, unité PatriNat, en 2014, 91 % du territoire était exposé à la pollution lumineuse. Le chiffre est tombé à 72 % en 2023, ce qui va dans le bon sens. En fait, on connait les principales raisons de cette baisse, malheureusement éloignées de toute pensée en faveur de la biodiversité : la hausse des prix de l’énergie en 2022 ! Et cela se vérifie puisque, apparemment, lorsque le chiffre 2025 tombera, il devrait être plus élevé, lié à une énergie de nouveau moins chère mais aussi au développement généralisé des LED. Et oui, il faut savoir que les LED, dont la lumière que nous voyons nous, humains, est blanche, émettent majoritairement dans le spectre bleu et avec de fortes intensités, cela étant plus néfaste sur les organismes vivants que les anciennes ampoules « jaunes ».

Certes, beaucoup de communes ont réduit leurs plages d’éclairage nocturne ; d’autres ont même décidé d’éteindre complètement. Est-ce que cela a eu des conséquences ? Sur la sécurité notamment puisque c’est l’un des points sensibles nécessitant, pour beaucoup de personnes, d’éclairer. « Des études montrent que le fait d’éteindre n’a pas d’impact sur les vols de biens ou sur la sécurité routière. Sur les vols de voitures par exemple, c’est même le contraire, les voleurs se signalant davantage en utilisant leurs propres sources lumineuses pour commettre leurs méfaits ! », rappelle Romain Sordello. Quand à la sécurité des personnes, des initiatives font leurs preuves comme l’éclairage à la demande (dispositif « J’allume ma rue »), « avec de gros gains économiques mais aussi sur la biodiversité », assure le spécialiste de la Trame noire. Ces éclairages deviennent ainsi très ponctuels, peu dérangeants. Même si de nombreuses communes ont diminué leur plage d’éclairage, cette plage concerne encore des périodes de plus forte activité naturelle d’espèces. On pense particulièrement aux chauves-souris qui ont deux pics d’activités, l’un en début de nuit et l’autre en fin de nuit, des périodes encore souvent éclairées artificiellement. Si, par exemple, la pipistrelle commune savoure plutôt cet éclairage, se délectant des papillons attirés par les lampadaires, les rhinolophes, eux, détestent la lumière !

Se poser les bonnes questions

On peut donc faire davantage en :

– modifiant les plages horaires d’éclairage,

– rendant la lumière émise plus chaude, plus tamisée,

– dirigeant la lumière des lampadaires toujours vers le bas.

Et en se posant la question : est-ce vraiment nécessaire d’éclairer à cette heure-ci, dans cet endroit-là, cette route ou cet édifice ?